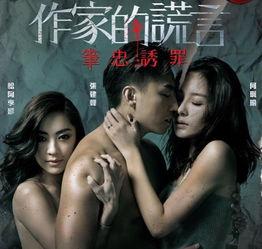

你有没有想过,那些在屏幕上熠熠生辉的电影,背后其实隐藏着许多不为人知的秘密?今天,我们就来聊聊那些作家的谎言,以及它们是如何被改编成电影的。

谎言一:作家笔下的完美世界

你知道吗?很多作家在创作时,总是喜欢构建一个理想化的世界。这个世界里,人物性格鲜明,情节跌宕起伏,一切都那么完美。当这些作品被改编成电影时,现实往往会给他们一个“下马威”。

比如,著名作家J.K.罗琳的《哈利·波特》系列。在书中,哈利波特的世界充满了魔法和奇幻,每个人物都拥有独特的技能。但到了电影里,为了适应观众的视觉体验,很多魔法元素都被简化或删除了。而且,电影中的角色性格也多少有些失真,比如赫敏的聪明和勇敢,在电影中并没有得到充分的展现。

谎言二:作家的爱情观

爱情,是文学作品中永恒的主题。作家的爱情观往往带有强烈的个人色彩,有时甚至有些“不切实际”。

以张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》为例,书中的主人公振保对红玫瑰和白玫瑰的爱情充满了矛盾和挣扎。但在电影《红玫瑰与白玫瑰》中,这种复杂的情感却被简化了,观众很难体会到振保内心的挣扎。

再比如,村上春树的《挪威的森林》。在书中,主人公渡边与直子、绿子之间的感情纠葛充满了诗意。但电影《挪威的森林》在改编时,却将这种诗意削弱了许多,使得观众难以感受到原著中的情感深度。

谎言三:作家的历史观

历史,是作家创作的灵感之源。在创作过程中,作家往往会根据自己的观点和立场,对历史进行改编。

以《三国演义》为例,罗贯中在书中将曹操描绘成一个奸诈狡猾的形象,而刘备则是一个仁义道德的化身。但在历史中,曹操并非一无是处,刘备也并非完美无缺。电影《三国演义》在改编时,虽然保留了原著中的主要人物和情节,但对人物性格和历史事件的描述却有所改动。

同样,电影《霸王别姬》在改编李碧华的同名小说时,也对历史背景和人物性格进行了调整。虽然电影在艺术上取得了巨大成功,但也有人认为这种改编过于美化或丑化了历史人物。

谎言四:作家的世界观

作家的世界观,往往会影响他们对故事情节的构建。有时,这种世界观甚至会导致他们对现实世界的扭曲。

以《阿凡达》为例,导演詹姆斯·卡梅隆在创作这部作品时,构建了一个充满奇幻色彩的外星球潘多拉。在这个世界里,人类与纳美人展开了激烈的斗争。虽然电影在视觉效果上令人叹为观止,但也有人认为这种世界观过于理想化,忽视了现实世界中人类对环境的破坏。

再比如,《流浪地球》在改编刘慈欣的同名小说时,也展现了一个充满危机的世界。在这个世界里,地球面临着毁灭的威胁,人类为了生存不得不踏上漫长的流浪之旅。虽然电影在视觉效果和情节上都非常精彩,但也有人认为这种世界观过于悲观,忽视了人类在逆境中的乐观精神。

谎言五:作家的道德观

作家的道德观,也会影响他们对人物性格和情节的塑造。

以《活着》为例,余华在书中通过主人公福贵的经历,展现了人性的复杂和道德的困境。但在电影《活着》中,福贵的性格被简化为一个善良、坚韧的形象。虽然这种塑造使得人物更加鲜明,但也让观众难以体会到原著中那种深刻的道德困境。

同样,电影《无间道》在改编刘伟强的同名小说时,也对人物性格和道德观进行了调整。虽然电影在剧情和演技上都非常出色,但也有人认为这种改编过于美化或丑化了人物。

作家的谎言在电影改编中无处不在。这些谎言或许源于作家的个人喜好,或许源于他们对现实世界的扭曲。但无论如何,这些谎言都为电影创作提供了丰富的素材,使得电影世界更加丰富多彩。所以,当我们欣赏电影时,不妨带着一颗宽容的心,去感受那些隐藏在谎言背后的真实与美好。